Hans Hinrichs, Tsingtau, April 1908

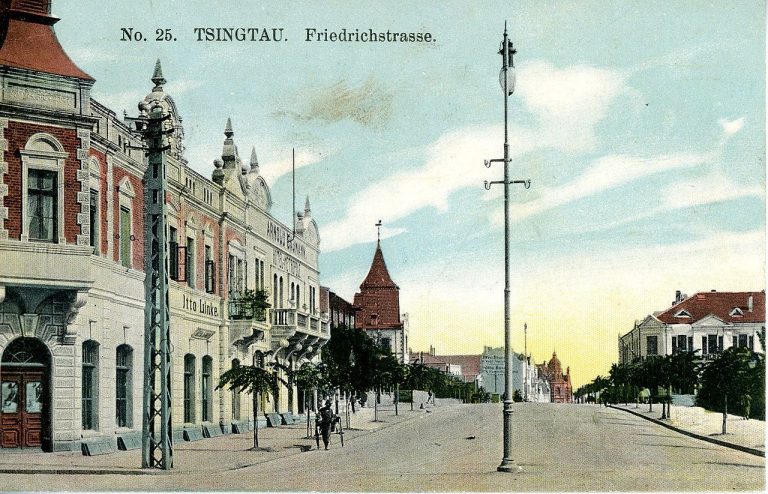

Im Postamt war reger Verkehr. Kulis, Boys und Amahs, Boten, Soldaten und Offiziere, liefen in der Halle scheinbar ohne Ziel durcheinander. Alle Schalter waren geöffnet und doch bildete sich an jedem Einzelnen eine immer länger werdende Schlange. Die letzten Tage hatte es nur geregnet. Heute brachen sich Sonnenstrahlen durch die Oberlichter, die die Halle in eine goldene, staubige Aura tauchten. Der Boden der Halle war dick mit Lehm bedeckt. Die Angestellten wischten ständig zwischen den Beinen der Besucher umher. Statt mehr Sauberkeit erzeugten sie nur noch mehr Chaos. Obwohl Hans‘ Arbeit keinen Schalterdienst für ihn vorsah, half er gelegentlich aus. Für ihn war es eine angenehme Tätigkeit. Man musste nicht denken oder gar über ein Problem nachgrübeln. Ein bisschen talkie talkie: „Zwei Briefe nach Deutschland bitte frankieren.“ „Ist mein Paket aus Heidelberg schon da?“ „Das macht drei Dollar“. „Haben Sie schon gehört, der Kaiserinwitwe Cixi, geht es sehr schlecht“„In Deutschland soll es jetzt ein Waschmittel geben, das ganz von alleine die Wäsche wäscht – irgendwas mit Petersilie.“ „Die Tsingtauer Neueste Nachrichten schreiben, dass die Bahnpreise erhöht werden.“ Der Klatsch, die einfachen Gespräche, all das erinnerte ihn an die unbeschwerten Tage im Laden seines Vaters in Rostock.

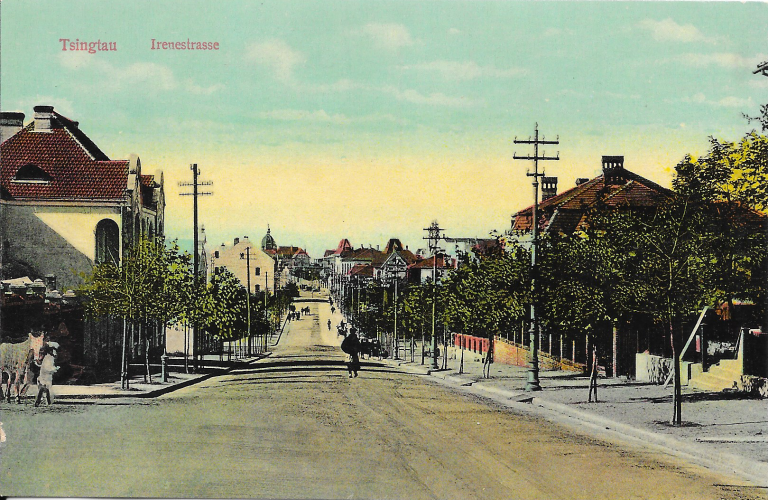

Hans hatte Gründe, gut gelaunt zu sein. Heute endete sein Contract mit der kaiserlichen Marine. Fast zehn Jahre war es her, als sein Fuß und der seiner Frau das erste Mal chinesischen Boden berührte. Damals und besonders während der Boxerunruhen wollten sie so schnell wie möglich wieder weg von hier. Tsingtau war zu ihrer Ankunft eine einzige schmutzige Baustelle, Reisen ins Umland waren für Europäer nicht ungefährlich. In der Provinz grassierte der Typhus und hatte 1901 selbst den Gouverneur Jäschke12 geholt. Und sie mittendrin in diesem Chaos mit einem kleinen Kind. Dennoch lebten sich ein. Ihre erste kleine Wohnung hatten sie während des Russisch-Japanischen Krieges günstig in ein Haus in der Albert-Straße eintauschen können. Den ehemaligen Besitzern erschien die Situation in der Kolonie zu unsicher. Sie wollten wieder ins Mutterland zurück. Auch den Hinrichs war damals nicht wohl bei dem Gedanken an einen Krieg vor der Haustür. Doch wegen des Contractes blieb ihnen nichts Anderes übrig, als abzuwarten.

Er konnte es immer noch nicht glauben, dass die Zeit so schnell vergangen sein sollte. Seine Tochter Josephine ging längst zur Schule, sprach neben Deutsch fließend Englisch und Chinesisch. Seine Frau arbeitete als Lehrerin im Seminar und gab nebenbei Klavierunterricht für reiche Chinesen. Hans war zu einem Abteilungsleiter in der Postanstalt aufgestiegen. Der Boy und die Amah kümmerten sich um alles, was unter dieser Berufstätigkeit hätte leiden müssen und hielten Ordnung, so dass die Familie Hinrichs jederzeit unangemeldeten Besuch empfangen konnte. Der Seezolldirektor Ohlmer kam gelegentlich vorbei, wenn Hans mal wieder eine Lieferung erstklassiger Weine vom alten Evert bekommen hatte. Davon erfuhr Ohlmer naturgemäß als Erster. Die Ohlmers waren gern gesehene Gäste. Er kam mit seiner Frau Louise gleich nach ihnen in Tsingtau an. Hans und Ernst Ohlmer verbanden ähnliche Meinungen zu Fragen der Kolonialverwaltung, der Arbeiterfrage, der Religion und vieles mehr. Und beide teilten das Hobby der Fotografie. Wobei Hans Ohlmer, ursprünglich ein professioneller Fotograf, bei Weitem nicht das Wasser reichen konnte. Ohlmer war als Fotograf nach China gekommen, dann jemandem aufgefallen, der seine weiteren Talente erkannte und prompt befand er sich im preußischen Staatsdienst. Dies war eine der Karrieren, die so nur in den Kolonien denkbar waren.

Mit dem Ende des Contractes war wieder alles offen. Weder Lisa, er oder gar Josephine konnten sich vorstellen, ihr Leben hier aufzugeben. Der unvermeidliche Meyerfeld holte sich die Zusage, den Dienst auf unbestimmte Zeit zu verlängern, schon vor einer Woche bei ihm ab.

Hans blickte zum Eingang der Schalterhalle und erkannte Li Li, der gerade hereingekommen sein musste. Wie immer elegant gekleidet, mit blauem chinesischem Hemd, schwarzer europäisch geschnittener Hose und europäischen Schuhen. Auch sein Haarschnitt war europäisch. Dies sorgte besonders bei den Chinesen für Aufsehen. Li Li kam schon kurz nach ihrer Ankunft als Boy zu ihnen. Wahrscheinlich war er damals um die vierzehn Jahre alt. So richtig wusste das keiner, nicht mal die Missionare, die ihn vermittelten – oder besser verkauften – und in deren Obhut er die Jahre zuvor gelebt hatte. Damals sprach er kein Wort Deutsch und nur ein bisschen Pidgin. Das Chinesisch der Familie Hinrichs kam über Ni Hao, Xie Xie und Zai Jian noch nicht hinaus. Der Junge war verschlossen. Anfangs redete er nicht und ein Lächeln konnte man nur in seltenen Momenten erblicken. Lisa schloss ihn sofort ins Herz. Hans brauchte länger, bevor er erkannte, was für ein außergewöhnlicher Mensch in dem Kleinen Li steckte. Heute war der Kleine Li ein Teil der Familie. Seine Frau und er hatten in ihm den Sohn bekommen, der ihnen nach der schwierigen Geburt von Josephine, auf Dauer versagt geblieben wäre. Sie feierten seinen Geburtstag jedes Jahr am 1. Juli, dem Tag, an dem sie sich das erste Mal begegneten. Die Missionare hielten es nicht für nötig, ihm einen solchen Tag einzuräumen. Ihnen reichte zu wissen, dass er getauft war.

Li Lis Eltern waren Dollar und Reis-Christen. Hans hatte erst in Tsingtau von der Praxis gehört, dass die Missionare einzelnen Bauern Geld und Saatgut in Aussicht stellten, wenn sie sich taufen ließen. Das wäre nicht das Schlimmste gewesen. Gleichzeitig privilegierten sie die Neuchristen gegenüber der Dorfgemeinschaft und trichterten ihnen ein, dass sie zur Beibehaltung ihres Status verschiedene, zum Teil absurde, Regeln zu befolgen hätten. Durch die christliche Rechtssprechung in den teil-missionierten Dörfern zog die Willkür ein und der dünne Firnis der Zivilisation wurde abgeschliffen, jahrhundertealte Dorfgemeinschaften auseinandergerissen. Die unendlich vielen Ungerechtigkeiten, Zurücksetzungen und hemmungslose Ausbeutung gebaren den Hass, den die einfachen Chinesen bis dato den Wei Guo Ren aus dem Westen nicht entgegenbrachten. Hinzu kam, dass die Qing diese Praxis, durch ihr völliges Desinteresse an allem, was die Landbevölkerung betraf, noch weiter förderte. Zuerst entlud sich der Hass gegenüber den Neuchristen. Als Li Li eines Tages von der Schule in sein Dorf zurückkehrte, brannte sein Elternhaus. Das Vieh und die übrige Habe waren gestohlen. Seine Eltern lagen mit aufgeschlitzter Kehle im Hof. Neben ihnen lagen die Bediensteten. Selbst die Kinder des Kochs hatten sie nicht verschont. Im Dorf war es still, abgesehen vom Knistern der Brandherde in allen Neuchristen-Höfen. Li Li konnte sich nicht mehr erinnern, was an dem Tag noch geschah. Die Missionare nahmen die überlebenden Kinder mit in eine Missionsstation nach Tsingtau, wo Li Li fortan in der Seidenherstellung arbeitete. Mit den ersten Übergriffen auf die Dollar&Reis-Christen hatte sich die Wut nicht abgekühlt – im Gegenteil. Am ersten November 1897 wurden die Missionare Franz Xaver Nies und Richard Henle erstochen und ein dritter, Georg Stenz, überlebte den Anschlag nur knapp. Das reichte dem Kaiser im fernen Deutschland, um die Bucht von Tsingtau zu besetzen, mit dem erklärten Ziel, die christliche Mission in China und die Werte des Abendlandes militärisch zu schützen. Die Yihetuan, die Bruderschaft für Gerechtigkeit und Harmonie, formierte sich und es kam zum Aufstand. Kaiserinwitwe Cixi unterstützte die Bruderschaft anfänglich. Als die Intervention aus dem Westen auf diese Ereignisse ihren Lebensstil zu beeinflussen drohte, drehte sie das Blatt erneut und wandte sich gegen die Boxer, wie man die Bruderschaft im Westen nannte.

Hans interessierte sich weder für Religion noch für Politik. Die Religion sorgte für ihn dafür, dass das Jahr in übersichtliche Abschnitte eingeteilt wurde. Seine Religiosität war vielmehr Tradition als Spiritualität. Seit er die gespreizten Pfaffen hier schwadronieren hörte, wuchs seine Abneigung gegen alles Christliche und Religiöse überhaupt. Und das ging nicht nur ihm so. Gerade unter den Kaufleuten und Fabrikanten rümpfte man öffentlich die Nase über die Missionare. Selbst innerhalb der Marine bremsten besonnene Offiziere, die verbohrten religiösen Scharfmacher, hatte ihm Meyerfeld eines Tages und ohne besonderen Anlass erzählt. Angeblich soll selbst von Truppel von den Missionaren nur noch genervt sein. Hans hatte Schwierigkeiten, dies zu glauben. Dennoch waren die Informationen von Meyerfeld, wenn er welche preisgab, immer zuverlässig. Er erinnerte sich, dass er den Russisch-Japanischen Krieg fast auf den Tag voraussagte. Als 1904 ein Brief des Missionars Josef Freinademetz an seinen Mitbruder Arnold Janssen in die Öffentlichkeit durchgestochen wurde, die undichte Stelle war wohl sein Postamt, lachte ganz Tsingtau. Selbst das Militär war von Heiterkeit infiziert. Freinademetz schrieb; „An Bekehrungen ist hier nicht zu denken. Viele verlotterte Christen laufen herum, die sich um kein Christentum kümmern. Übrigens sei Qingdao ein wahres Sodoma.“ Als Feinandemetz Anfang dieses Jahres an Typhus starb, erinnerte sich manch einer an diese Worte. Doch es gab auch andere. Lisas Chef Richard Wilhelm war zwar als Missionar nach Tsingtau gekommen, doch einmal sagte er zu ihr fast beiläufig: „Es ist mir ein Trost, dass ich als Missionar keinen Chinesen bekehrt habe“.

Meyerfeld verschwand öfter für Monate aus Tsingtau und tauchte dann völlig unvermittelt, unangemeldet und leutselig wie immer, bei den Hinrichs zu Hause auf. Und er liebte es, sich mit dem Kleinen Li zu unterhalten. Hans war sich schon lange sicher, dass Meyerfeld weniger wegen der Konversation mit ihm ins Haus kam und auch nicht wegen Lisa, obwohl sich beide gut leiden mochten, sondern vor allem wegen Li Li. Beide debattierten auf einem Niveau, welches Hans zu hoch war. Und selbst Lisa, die den beiden noch eine Weile weiter folgen konnte, schaltete recht bald ab. Meyerfeld und Li spielten oft ein Spiel, in dem Meyerfeld den Advocatus Diaboli zu irgendeinem gesellschaftlichen, politischen, religiösen Thema oder Ereignis vertrat und den Kleinen Li die Schwachstellen seiner Argumentation aufspüren und, wenn möglich, zerschmettern ließ. Trotz allem entging es Hans nicht, dass sie beide zu vielen Themen, die gleiche Meinung hatten, die ihm selbst recht radikal erschien, und bei anderen Themen weiter voneinander entfernt waren als die Kolonie von Deutschland. Zu Hans‘ Entsetzen hassten beide mit einer Inbrunst, die er Meyerfeld nicht zugetraut hatte, die Qing. Beide waren glühende Republikaner. Li Li ganz generell, Meyerfeld nur, was China betraf. Der Kleine Li wollte einen chinesischen Bismarck ganz ohne die shenjingbin16 Qing-Bande, wie er die Kaiserfamilie nannte. Und auch für Deutschland hielt er den Kaiser für überflüssig, ja für hinderlich in Bismarcks Plänen. Meyerfeld hielt den Kaiser für das deutsche Volk für unverzichtbar. Der Kaiser und nicht Bismarck war die Figur, mit der sich die einfachen Leute identifizierten. Ohne ihn würde das Land im Chaos versinken. Hans war immer ein wenig unbehaglich bei diesen Gesprächen. Sicher, in den Kolonien war man deutlich liberaler als im Mutterland und auch in Berlin kam nicht gleich die Geheimpolizei, wenn man sich über den Kaiser lustig machte. Aber eine solche Haltung in der Öffentlichkeit zu vertreten, war eine ganz andere Sache.

Sie spielten nicht nur, sondern diskutierten auch Themen, zu denen Hans fast nichts beitragen konnte. Meyerfeld fragte Li oft nach dessen Positionen zu geopolitischen oder gesellschaftlichen Fragen. „Wie würdest du die Arbeiterfrage lösen?“ „Was denkst du über die Suffragetten?“ „Was hältst du von der Harden-Eulenburg Affäre?“ „Hast du Joseph Conrads „Der Geheimagent“ gelesen?“ „Wird es die Nimrod-Expedition zum Südpol schaffen?“ Und immer so weiter. Was Hans und Lisa erstaunte, war der Umstand, dass Li wirklich mit all diesen Fragen was anzufangen wusste und meist sogar eine sehr klare Meinung dazu hatte.

Damals, als Li noch ihr Boy war, hatten sie ihm zuerst Deutsch beigebracht. Obschon kein Kind mehr, hatte er die Sprache aufgesogen wie ein Schwamm. Sie sahen nachts in seiner Kammer Licht brennen und auf seinem Nachttisch stapelten sich Duden, Grammatiklehrwerke, aber auch Reclams von Heine, Goethe und Lessing. Dazu einige Für alle Welt-Illustrierten, die Tsingtauer Neuesten Nachrichten und vieles mehr.

Lisa meinte, „Li liest nicht die Bücher, er inhaliert sie.“

Die deutsche Sprache war für Li ein Schlüssel, mit dem er sich ein Tor zu einer gänzlich neuen unbekannten Welt aufschloss. Sie hatten in ihrem ganzen Leben noch nie jemanden gesehen, der derart fleißig war. Neben seinen Selbststudien hatte er ein paar Aufgaben als Boy und als wenn das nicht gereicht hätte, unterrichtete er Josephine in Chinesisch. Er beließ es nicht bei der Sprache, was schwer genug war, sondern tat noch chinesische Malerei, Kalligrafie, Tai-Chi und Musik obendrauf. Lis Eltern waren zwar Bauern, aber sie konnten es sich leisten, ihn in eine bessere Schule als die Dorfschule zu geben. Am Ende hatte ihm dies das Leben gerettet. Jetzt bekam er die Gelegenheit, das Vermächtnis seiner Eltern an seine Schwester Yáo sè fen, wie er Josephine nannte, weiterzugeben. Und sie ließ sich das meistens gefallen. Nach einem Jahr hatten sie das pro forma bestehende Boy-Verhältnis aufgelöst. Sie zahlten die Missionare aus und von da an lebte Li Li wie ein Familienmitglied bei den Hinrichs. Die nächsten Jahre ging Li auf die Schule von Richard Wilhelm und schloss 1908 die Oberstufe als einer der besten ab. Getrübt war der Abschied von der Schule durch einen mysteriösen Vorfall. Kurz vor der Prüfung wurden zahlreiche Schüler wegen revolutionärer Betätigungen relegiert. Li hatte von diesen Betätigungen nichts mitbekommen und auch Meyerfeld schwieg sich zu den Vorfällen aus. „Das ist Sache der Missionare. Ich weiß nichts über die Vorgänge am Seminar.“ Li glaubte ihm nicht.

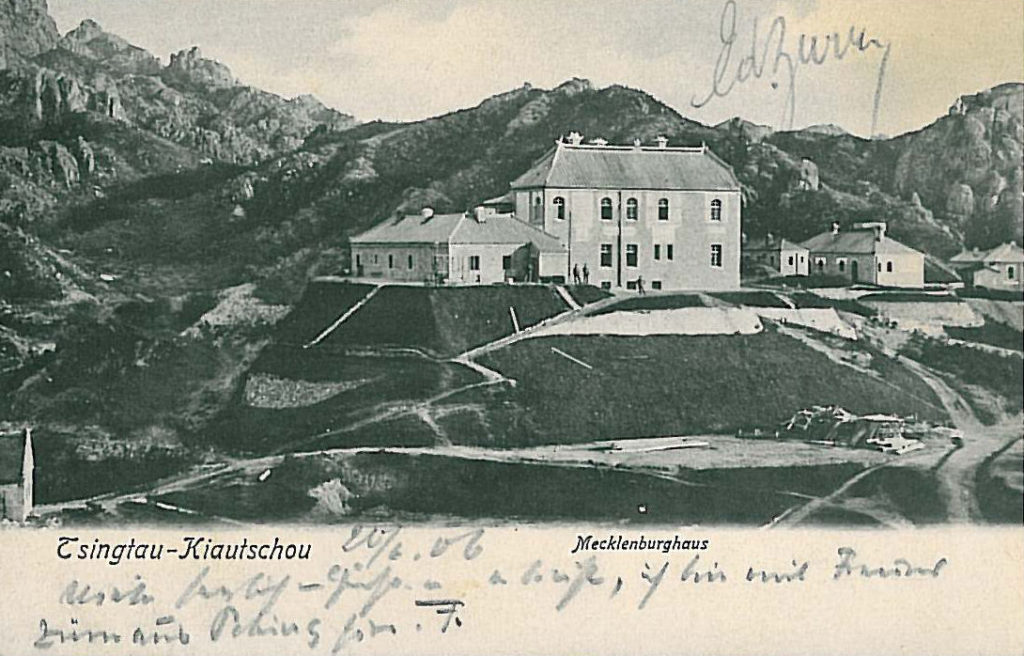

Wie weit Lis Bruderliebe ging, erlebten sie 1907, als Yaosefen plötzlich hohes Fieber und heftigen Husten bekam. Es bestand der Verdacht auf eine ernste Lungenerkrankung und der Arzt empfahl ihnen, Josephine ein paar Wochen im Mecklenburghaus oben im Laoshan-Gebirge unterzubringen. Hans konnte unmöglich die ganze Zeit dort oben bleiben. Mit dem Omnibus brauchte er an trockenen Tagen eine Stunde, meistens länger. Ihm blieb nur, sie und Lisa dort zurückzulassen und sie, sooft es ging, zu besuchen. Lisa konnte die Zeit über im Gästezimmer des Kurheims wohnen. Der Kleine Li ließ sich partout nicht davon abbringen, in ihrer Nähe zu bleiben. Er würde bei Chinesen am Fuße des Berges übernachten und Josephine jeden Tag besuchen, erklärte er kategorisch. Das stimmte nicht so ganz. Tatsächlich schlief er in einer Höhle in der Nähe des Heims. Li besuchte sie jeden Tag, nicht ohne frische Blumen oder Obst mitzubringen. Er wartete außerhalb der Besuchszeiten in Sicht- und Hörweite ihres Fensters darauf, dass er wieder Einlass bekam oder sie ihm irgendeinen Wunsch – meist eine Besorgung – zurief. Oft traf er sich mit Lisa im Salon zum Tee. Lisa nutzte das Angebot des Heimleiters und machte sich im Heim als Aushilfe nützlich. So konnte sie die 2,50 Mark, die ihr Gästebett täglich kostete, herausarbeiten. Wichtiger war, dass sie sich in Sorge um Josephine nicht das Gehirn zergrübelte. Zu viele schon waren hier an Krankheiten gestorben, die es in Deutschland in dem Maße nicht mehr gab. So bekam sie nichts von Lis Martyrium mit. Sie stellte nur fest, dass er immer dünner wurde, schob das aber auf die Sorge um seine Schwester.

Li Li badete regelmäßig in einem kleinen natürlichen Pool unterhalb eines Wasserfalls, den er unweit des Heims entdeckt hatte. Eines Morgens hatte er beschlossen seinen Zopf, der ihm fast bis zu den Hüften reichte, zu entflechten und das Haar gründlich im klaren Quellwasser zu waschen. Er stand nackt und mit offenem Haar in dem Pool und bemerkte so nicht, wie sich zwei deutsche Polizisten mit ihren glitzernden Pickelhauben näherten. Sicher nahmen sie zuerst an, dass es eine Chinesin wäre, die sie beim Baden überraschen konnten. Entsprechend schlichen sie sich voller Vorfreude leise heran. Li Li hatte keine Chance, um rechtzeitig fliehen zu können. Den beiden Preußen wurde die Verwechslung offenbar und war ihnen sichtlich peinlich. Um sich aus dieser Peinlichkeit zu retten, ritten sie den Amtsschimmel und zitierten in lautem Deutsch irgendwelche Gesetze, gegen die Li Li verstoßen haben mochte. Natürlich in der Annahme, dass er kein Wort verstünde. Er antwortete in sauberem Hochdeutsch, dass er sich gerne anziehen und fertig machen möchte, bevor er sich die wirklichen oder vermeintlichen Verfehlungen anhöre. Wäre ihr Kinn nicht vom Riemen der Pickelhaube gehalten worden, wäre es ganz heruntergefallen. Li Li war sich sicher, dass sie die Geschichte am Abend in einem Bordell in der Chinesenstadt zum Besten geben würden. So völlig ohne staatliche Einflussnahme mochten die Polizisten Li Li nicht gehen lassen und bestanden darauf, ihn zu seinem Herren zu bringen. Hans war ärgerlich, dass Li ihn belogen hatte. Andererseits imponierte ihm die Hingabe des jungen Mannes, doch er konnte derlei Notlügen im Handumdrehen vergessen. Etwas schwerer wog, dass sich die Amah zusätzlich um Xiao Lis Rekonvaleszenz kümmern musste, inklusive einkaufen, Botengänge und kochen. Wenigstens so lange, bis Li Li wieder ein normales Gewicht erlangt hatte. Eine Woche später waren sie wieder alle beieinander in der Albert-Straße. Lisa erzählte, dass Josephine sofort nach Lis Verhaftung, wie sie das nannte, zurück nach Tsingtau wollte und der Arzt sie nur mit Mühe um Geduld für die letzten Untersuchungen bitten konnte. Li Li fällte noch einen weiteren Entschluss. Am selben Abend schnitt er sich den Zopf der Qing, den Biànzi, ab. Das war drei Jahre, bevor in ganz China die Zöpfe fielen.

Li Li hatte 1908 zwar noch ein Zimmer in der Albert-Straße, aber zu der Zeit arbeitete er als Deutschlehrer in Chefoo in der Seidenfabrik19. Wenn alles so klappte wie geplant, würde sich Li Li im folgenden Jahr auf der neuen Deutsch-Chinesischen Hochschule einschreiben können. Auch hier hatte Meyerfeld seine Finger im Spiel. Er hatte Xiao Li ein Empfehlungsschreiben des Gouverneurs an die Hochschule besorgt und die Termine für die notwendigen Aufnahmeprüfungen organisiert. Diese musste Li an der Tongji-Universität in Schanghai ablegen. Er begeisterte die Professoren in Schanghai so sehr, dass sie ihn am liebsten sofort dort immatrikuliert hätten. Li Li ließ sich nicht beirren. Mit allen notwendigen Zeugnissen, Referenzen und gestiegenem Selbstbewusstsein wollte er die Zeit bis zum nächsten Jahr nutzen und sich Geld für das Studium verdienen. Die Hinrichs hatten ihm zwar sofort angeboten, die Finanzierung des Studiums zu übernehmen, aber Li fand, dass es mit 24 Jahren allerhöchste Zeit war, eigenes Geld zu verdienen. Die Seidenfabrik in Chefoo wurde von einem Sozialisten geleitet, wie man in Tsingtau tuschelte. Zwar ließ auch er Kinder bei sich arbeiten, aber erst ab zwölf Jahre. Darunter war die Kinderarbeit im Mutterland verboten worden. Das scherte in Tsingtau niemanden, doch der Direktor nahm die Jüngeren aus der Fabrik und unterrichte sie von nun an in einer eigenen Schule. Über hundert Kinder von fünf bis zwölf Jahren warteten auf Lehrer. Da kam Li gerade recht. Eigentlich wollte der Direktor Karl Abusch deutsche Muttersprachler mit Chinesisch-Kenntnissen einstellen, doch Lis Deutschkenntnisse und seine ganze Ausstrahlung überzeugten ihn sofort. Noch mehr freute ihn, dass Li verblüffend gut über alles informiert war, was im Mutterland geschah. Er wurde in das Gästezimmer der Familie einquartiert und bekam ein üppigeres Gehalt als anfänglich gedacht. Der Dienst begann morgens um 8:00 Uhr, ging bis nachmittags 16:00 Uhr, sechs Tage die Woche. Mit den drei anderen Lehrern teilte er sich die Nachtaufsicht im Schülerwohnheim. Alle vier Tage übernachtete er im Lehrerzimmer des Wohnheims. Die anderen Nachmittage und Abende verbrachte er mit den Abuschs oder er zog mit seiner Kamera durch die nähere Umgebung von Chefoo. Die Abende in der Direktorenfamilie waren vor allem durch politische Gespräche geprägt. Abusch stammte aus einer wohlhabenden Berliner Kaufmannsfamilie. Er nannte sich selber der Sozialist von Tsingtau. Für ihn bedeutete Sozialismus die weltliche Entsprechung der Thora. Von nun an gesellten sich Werke von Eduard Bernstein, Raimarius, Engels und was er zum Thema noch so in der Tsingtauer Bibliothek finden konnte, zu dem Bücherstapel auf Lis Nachttisch.

Glossar

11 Amah war eine übliche Bezeichnung für eine Kinderfrau und Haushälterin in Asien.

12 Paul Jäschke war zweiter Gouverneur das Pachtgebietes Kiaoutschou, ab 18. Februar 1899. Jäschke starb am 27. Januar 1901 an Typhus. Er wurde auf dem Europäerfriedhof in Tsingtau beerdigt.

13 Ernst Ohlmer (* 21. März 1847 in Betheln; † 1. Januar 1927 in Hildesheim) war ein deutscher Zollangestellter, zuletzt Seezolldirektor in Tsingtau. Leider ist hier kein Platz für eine umfassende Biographie, denn Ohlmers Leben ist es Wert, nochmals nachgelesen zu werden.

14 Auch Reis-Christen genannt. Es ist kompliziert, daher zitiere ich aus einem Artikel der Zeitung „Die Zeit“ von Gerd Fesser vom 27. Juli 2000: „… Just in jenen Jahren gab es eine ganze Serie von Naturkatastrophen: Missernten, Dürre, Überschwemmungen und Heuschreckenplagen. Dazu geriet Chinas Textilwirtschaft unter Druck. Industriell gefertigte Massenwaren aus Europa, insbesondere Baumwollstoffe und Baumwollgarn, überschwemmten den chinesischen Markt. All das vernichtete zahllose Existenzen und stürzte ganze Regionen, vor allem im Nordosten, ins Elend. Viele Chinesen waren fest davon überzeugt, dass die „weißen Teufel“ an all der Not schuld seien. Der Bau ihrer Bergwerke und Eisenbahnen, so glaubte man, habe die Grabstätten der Ahnen zerstört, und die christlichen Gotteshäuser hätten die Götter erzürnt. Namentlich die Missionare, die mit ihren Sonderrechten eine Art „Staat im Staate“ bildeten, aber auch die chinesischen Konvertiten („Reis-Christen“) wurden zutiefst verachtet. Die soziale Not und die Zukunftsängste weiter Bevölkerungskreise sowie ein eingewurzelter Hass gegen die gierigen Ausländer bildeten den Nährboden dafür, dass sich eine neue Massenbewegung entwickeln konnte: die Yihetuan.“

15 Josef Freinademetz (*15. April 1852 in Oies, Tirol; †28. Januar 1908 in Taikia, China) war ein Ordensmann und Chinamissionar. Er wurde am 5. Oktober 2003 heiliggesprochen. Nach den Übergriffen der Boxer auf die Reis-Christen ließ er die überlebenden Waisenkinder nach Tsingtau bringen.

16 shenjingbin = bekloppt

17 Das Mecklenburghaus wurde 1904 als Kurheim eingeweiht und bekam den Namen nach dem Herzogs Johann-Albrecht von Mecklenburg. Das Heim bestand aus drei Häusern in Granitbauweise. Es gab ein Wirtschaftsgebäude mit Speisesaal und Küche, einem Lese- und einem Damenzimmer, der Verwalterwohnung und vier Gästezimmern. Das zweite Gebäude war das Familienhaus mit vier Wohneinheiten und den Personalwohnungen. Das dritte Gebäude war ein sogenanntes Passantenhaus mit fünf Unterkünften für Wanderer. Dazu kamen Wirtschaftsgebäude und Ställe. Eine kleine Polizeistation befand sich etwas unterhalb der Anlage. Der Kuraufenthalt kostete 2,50 Mark pro Tag „all inclusive“. Im Wandererheim durften Gäste bis zu drei Tage verweilen. Von Tsingtau benötigte man für die 33,5 km zu Fuß sieben Stunden, zu Pferd etwas mehr als vier Stunden, mit dem Rad etwa drei Stunden. Die Fahrt mit der Droschke kostete 12 Mark, mit dem Omnibus 7 Mark. Die Waren kamen meistens vom Markt in Litsun, nicht selten direkt aus Tsingtau. Die Beschäftigten waren für die Besorgungen und Einkäufe teilweise bis zu zwölf Stunden unterwegs. Das Heim wurde im Zweiten Weltkrieg von den Japanern zerstört.

18 „Alte Zöpfe abschneiden“ – Der chinesische Zopf (辫子, biànzi) mit der ausrasierten Stirn wurde den unterworfenen Chinesen von den Mandschu-Herrschern aufgezwungen. 1911 war eines der ersten Dekrete Sun Wens, die Zöpfe abzuschneiden und die klassische Mandschu-Kleidung abzuschaffen bzw. zu verbieten.